私の読書 2017年のベスト10

2018.3.11 更新

| 今年はこれが1位というほどの本に出会わず2位2冊を並べました。生物学、ノンフィクションの本を多く読んだ年でもありました。印象に残った本は例年より多くて番外に多くを並べることにしました。順位は評価ではありません。好みと自分の知らないことを教えてくれたかで決めました。 | ||||||

第2位 |

上原 恵一郎 「幻視の座」

|

芸談が昔から好きだった。晩年の隅田川の船頭役が今も強く印象に残っているワキの名人宝生閑師の芸談が多分に主観的で踏み込んで行くインタビューアーによって引き出されていておもしろかった。昔からのやり方でもおかしいと思えば変えていく姿勢が感動を生むのだと思った。 シテの名人喜多六平太(見たことはありません)の芸談を読むと今と昔はこんなに違うんだということがわかる、昔のお能好きの大名のわがままや 弟子筋との関係が興味深かった。 新内の岡本文弥はCDで聞いただけだが言葉が明瞭で聴きやすかった。芸談は新内が登場人物も聞く人も庶民の、貧しい人の芸だったことがよくわかる。 |

|

|||

第2位 |

パスカル・キニャール 「さまよえる影たち」

|

キニャールは面白い。今年も何冊も読みました。この作品は断章ともエッセイとも言えるようなものだが、ちょっとしたスケッチが東西の古典の引用と結びついたり、エピソードからエピソードへの連想が意表をついたり、意外な教訓が反転したりとドキドキし続けることができる。

|

||||

第3位 |

スディール ヴェンカテッシュ 「社会学者がニューヨークの

|

NYの地下経済(売春と麻薬)を小企業的に取り仕切る2人と主な主人公に、インド系合衆国人の社会学者が実際にその現場で友人になりながらその実態を描いたノンフィクション。裏経済だろうと表社会と同じように使っている人の管理、お客の開拓、競争、経営者的な向上心など何も変わらないところがよく考えてみれば当然だがおもしろい。 |

||||

第4位 |

フランス ドゥ・ヴァール 「利己的なサル、

|

|

||||

第5位 |

サイ・モンゴメリー 「愛しのオクトパス」

|

タコの知性に関する本です。4年ほどしか生きられない水ダコの知能の高さ、好奇心の高さ、人を見分けてなついてくるし、いたずらしたり、複雑な鍵を開けて逃げ出したりします。短い命なので友達になったタコとの別れのつらさもせつないものです。知らない世界を教えてくれました。 |

||||

第6位 |

アンソニー・ボーデイン 「キッチン・コンフィデンシャル」

|

食べ物ついての本は大好きです。これはNYのシェフが半生を振り返って書いていて、若い頃の思い込みからハチャメチャも自虐の一歩手前で止めて書いていて楽しいです。シェフとして働く時、中南米出身のコックたちの勤勉さや、機械の故障などに対する柔軟な有能さを書いたところが印象に残りました。ウェルダン好みの客に対する態度もなかなか怖いものがあります。 |

||||

| 第7位 | ジュアノット・マルトゥレイ 「ティラン・ロ・ブラン」

|

典型的な小説をやっと上げます。ドン・キホーテが愛読していたという「ティラン・ロ・ブラン」は15世紀カタルーニャで書かれた騎士物語である。すでに騎士道が廃れ始めた時代に成立したというところはドン・キホーテと共通するがこれは全く近代的な小説ではない。姫君はあくまで美しく騎士はとにかく強いのだから。 |

||||

第8位 |

マイケル・ルイス 「世紀の空売り」

|

|

||||

第9位 |

土屋 健 「エディアカラ紀・カンブリア紀の生物」

|

|

||||

第10位 |

ベネディクト・アンダーソン 「定本 想像の共同体」

|

|||||

番外

|

手嶋兼輔 「ギリシア文明とは何か」

|

|

||||

| 番外 | ダニエル ネトル、 スザンヌ ロメイン 「消えゆく言語たち」

|

|||||

| 番外 | ロジーナ・ハリソン 「おだまり、ローズ」

|

|||||

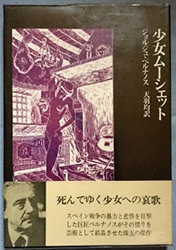

| 番外 | ジョルジュ・ベルナノス 「少女ムーシェット」

|

|||||

| 2016 | 2015 | ||||||||

2002 |